Ayurvediya Svasthavrittam

₹275.00 Original price was: ₹275.00.₹220.00Current price is: ₹220.00.pc

5 in stock (can be backordered)

आयुर्वेदीय पथ्यापथ्य विज्ञान का वर्णन:

आयुर्वेद, जो कि एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है, स्वास्थ्य और बीमारियों के उपचार के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। इसमें पथ्यापथ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। पथ्यापथ्य का मतलब है आहार और व्यवहार संबंधी नियम, जिन्हें पालन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, और अपथ्य, जिन्हें त्यागना चाहिए क्योंकि वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।

पथ्य (लाभकारी आहार और आचरण):

- सात्त्विक आहार: ताजे फल, सब्जियां, अनाज, दालें, और दूध।

- नियमित भोजन: नियमित समय पर संतुलित और पोषक आहार का सेवन।

- जल का सेवन: पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजे पानी का सेवन।

- योग और ध्यान: मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित योग और ध्यान।

- व्यायाम: नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां।

अपथ्य (हानिकारक आहार और आचरण):

- तले और मसालेदार भोजन: अत्यधिक तला हुआ, मसालेदार और भारी भोजन।

- जंक फूड: फास्ट फूड, प्रॉसेस्ड फूड और अत्यधिक मीठे पदार्थ।

- अनियमित भोजन: अनियमित समय पर भोजन करना और ओवरईटिंग।

- नशीले पदार्थ: शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन।

- तनाव और नींद की कमी: अत्यधिक मानसिक तनाव और अपर्याप्त नींद।

आयुर्वेदीय पथ्यापथ्य विज्ञान व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रकृति (दोषों) के अनुसार आहार और जीवनशैली की सिफारिशें करता है। यह व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके स्वास्थ्य को संतुलित और सुधारा जाता है।

4o

आयुर्वेदीय रसशास्त्र का उद्भव एवं विकास

आयुर्वेदीय रसशास्त्र आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो धातुओं, खनिजों, और अन्य प्राकृतिक पदार्थों का औषधीय उपयोग करती है। यह शास्त्र रसायन विद्या (alchemy) पर आधारित है और इसे आयुर्वेद में महर्षि नागार्जुन ने विशेष रूप से विकसित किया।

उद्भव (Origins):

- प्राचीन काल: आयुर्वेद का उद्भव हजारों साल पहले हुआ और इसमें विभिन्न प्राकृतिक औषधियों का उपयोग किया जाता था। धातुओं और खनिजों का उपयोग भी प्रारंभिक समय से होता आया है।

- महर्षि नागार्जुन: रसशास्त्र का विधिवत अध्ययन और उपयोग महर्षि नागार्जुन (7वीं-8वीं सदी) के समय में प्रारंभ हुआ। उन्होंने धातुओं और खनिजों को शुद्ध करने और औषधियों के रूप में उपयोग करने की विधियाँ विकसित कीं।

- रसग्रंथों की रचना: नागार्जुन और उनके शिष्यों ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जैसे कि ‘रस रत्नाकर’, ‘रसार्णव’, और ‘रसेंद्र चूड़ामणि’।

विकास (Development):

- धातुओं का शोधन और मर्दन: रसशास्त्र में धातुओं और खनिजों को शुद्ध करने की विधियाँ विकसित की गईं, जिन्हें शोधन और मर्दन कहते हैं। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से धातुओं के विषाक्त तत्वों को दूर कर उन्हें औषधीय रूप में परिवर्तित किया जाता है।

- भस्म निर्माण: धातुओं और खनिजों को विशेष प्रक्रिया से भस्म में परिवर्तित किया जाता है, जो कि शरीर में आसानी से अवशोषित हो सके। स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, और लौह भस्म इसके उदाहरण हैं।

- रस औषधियों का निर्माण: विभिन्न रस औषधियों का निर्माण किया गया जैसे कि रस सिंदूर, रस माणिक्य, और रस पर्पटी। ये औषधियाँ विशेष रोगों के उपचार में उपयोगी होती हैं।

- प्रयोग और प्रभाव: रसशास्त्र में औषधियों का प्रयोग विशेष रूप से गंभीर और जटिल रोगों के उपचार में किया जाता है। यह शास्त्र रोगों को जड़ से समाप्त करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है।

आधुनिक काल में रसशास्त्र:

- अनुसंधान और विकास: वर्तमान में रसशास्त्र पर व्यापक अनुसंधान किया जा रहा है। इसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ समन्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- मानकीकरण: रस औषधियों के उत्पादन और गुणवत्ता में मानकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिससे इनकी प्रभावशीलता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

आयुर्वेदीय रसशास्त्र का महत्व आज भी अत्यधिक है और यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से कई जटिल और असाध्य रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा ह

| Weight | 0.500 kg |

|---|---|

| Dimensions | 15 × 10 × 5 cm |

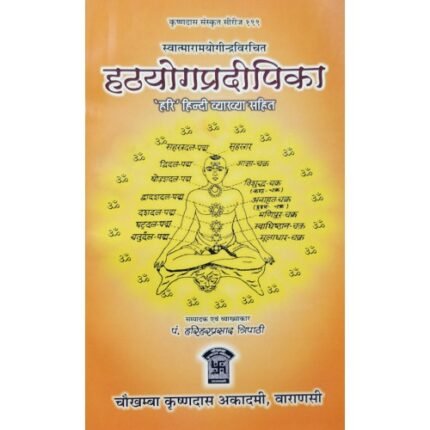

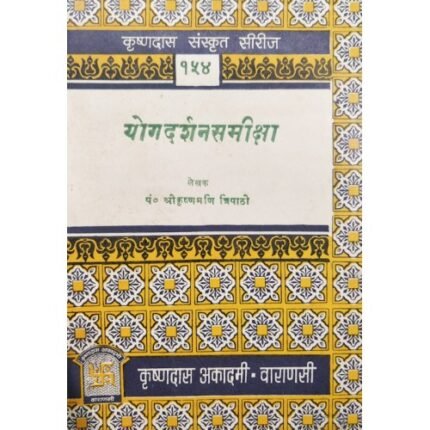

| Brand |

Chaukhamba sanskrit Series |

| Language |

Sanskrit Text with Hindi Translation |

| Publisher |

Chaukhamba Sanskrit Series |

| Author |

By Vd. Dattatreya S. Jalukara. Trans. into Hindi by Vd. N.H. Joshi. |

Shipping & Delivery

For fast and confirmed delivery send your complete postal address because we use India Post for delivery. It takes may be one week to 12 days and if the Customer wants through courier it charges extra according weight and pincode and you should contact us on our given number.

Shipping

- For orders up to 1 kg: ₹99

- For every additional 500 grams (above 1 kg): ₹30

- Shipping is handled by India Post.

Vastu shastra

Vastu shastra Geeta press

Geeta press

Reviews

Clear filtersThere are no reviews yet.